こんにちはコトノハ教室です。

私たちの生活には様々な種類のことばが溢れています。

生き物の名前や食べ物の名前など。

生き物や食べ物と言っても思いつく範囲が広く、

例えば

生き物といっても虫や動物

食べ物といっても野菜や果物

のように種類が豊富です。

ここでは種類という表現をしましたが、これをカテゴリーと表現することがあります。

保育園や幼稚園等で同じカテゴリーの物を揃えたり分類する活動が行われています。

カテゴリー分けといっても具体的にどのようなことをするの?と疑問に思う人もいます。

そもそもなぜカテゴリー分けをするのか?なんのためにやるのか疑問に思う人もいるのではないでしょうか。

そこで今回はカテゴリー分けの活動についてお話していきます。

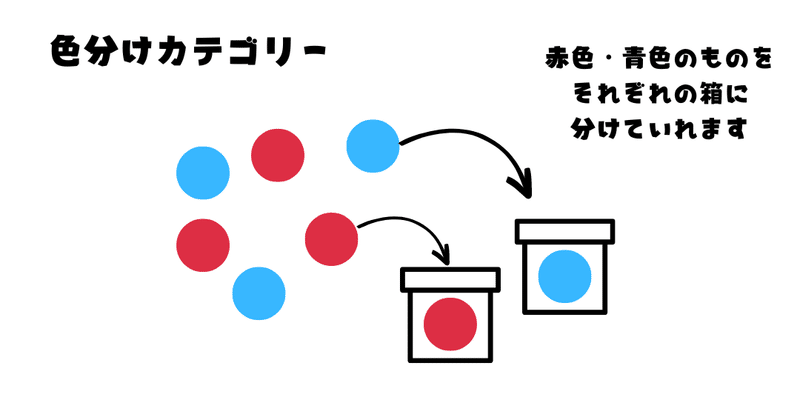

カテゴリー分けの進め方

私がよく実施する方法としてカテゴリー分けする対象のもの2つと箱を2つ用意し、それらを箱の中に分類して入れていきます。

始めは色や形を分けることから進めることをお勧めします。

なぜかと言うと色や形というのは目で見た時の違いが明確だからです。

※もちろん色や形といってもより明確な2種類のものから始めましょう。

2種類のものができるようになってきたら、3種類・4種類のように分ける種類を増やしてみるのもいいでしょう。

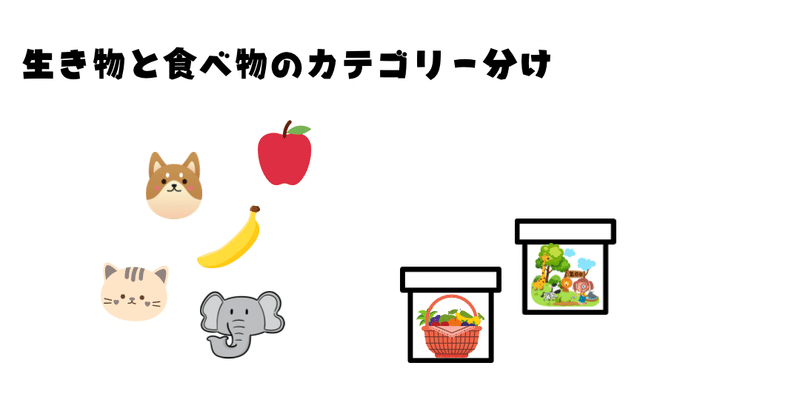

色や形のカテゴリー分けが出来たら?

生き物・食べ物のように子どもたちの身の周りにある馴染みのあることばを使っていきましょう。

生き物であれば、犬や猫、象などは「ワンワン」「ニャー」「パオーン」のように鳴き声で示せるものもことばを促しやすいです。

食べ物であれば子どもの好きな食べ物やりんご、バナナのように家庭にありそうなものを選ぶといいかもしれません。

※カテゴリー分けをしていく時には絵カードを使っていくとやりやすいです。

2種類のものが関連性が低いほど難易度は易しいです。

生き物と食べ物ではそれぞれ身近のカテゴリーですが生き物・食べ物を見比べた時は関連性が低いです。

逆に関連性が高いということは果物や野菜のようにそれぞれが元々食べ物であるということ。

私たちは果物と野菜を見極めることはできますが、ことばを学習している段階の子どもたちは「果物も野菜も同じ食べ物なのになんで違うの?」の感じると思います。

このような疑問を絵カードなどを使いながらカテゴリー分けを行なっていくうちに食べ物には野菜もあるし果物もあるし、他にもたくさんあるということを学んでいくことができます。

カテゴリー分けってどんな意味がある?

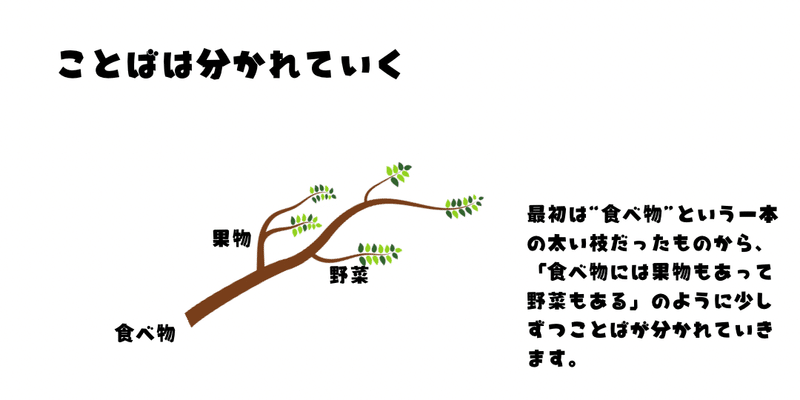

上記で軽く触れましたが、ことばは枝分かれのように複数の枝に伸びていくイメージをしてもらうとわかりやすいかもしれません。

最初は食べ物という一本の太い枝だったものから果物・野菜という枝に分かれていき、さらに果物の中にはりんご・バナナ…そしてりんごには王林、紅玉のような種類がある。このようにことばを知れば知るほど細かく枝分かれしていきます。

カテゴリー分けをすることによって

ことばの枝分かれを明確に意識できるようになります。

まとめ

カテゴリー分けはことばの種類を示すことができます。

私たちの生活の中でもごみの分別として、一般ごみ・プラスチックゴミのように分別されていることがたくさんあると思います。

子どもたちにとっても、使い終わったおもちゃ「パズルはこっち、電車はこっち」のように決められた箇所に片付けをしたりカテゴリー分けに近いことが行われているのではないでしょうか。

ことばの枝分かれを明確に意識するだけでなく、所定の場所に分けて置くという意識付けにも繋げることができます。

中には「カテゴリー分けなんて簡単だよ」と思った方もいたかと思いますが、ひらがな・漢字・社会性の学習などより高次のものへ発展させていくことができます。

カテゴリー分けの活動は使い方が様々です。まずは簡単なものから。

そして少しずつ身近なものへ発展しながら今の子どもたちに必要となるものを考えながらカテゴリー分けの活動を楽しんでみてはいかがでしょうか。