子どもがことばを話し出す時期は1歳が多いと言われています。

急に話始めるのではなく1歳より前の段階から大人の動きを見たり声を聞いてことばを話す上に必要なことを身に付けていきます。

そのようなことばの発達ですが初期のことばの獲得について意識している教えることばの選び方についてお伝えします。

ことばの発達にお勧めとnある玩具は『ことばの発達におすすめおもちゃ』で紹介しています。

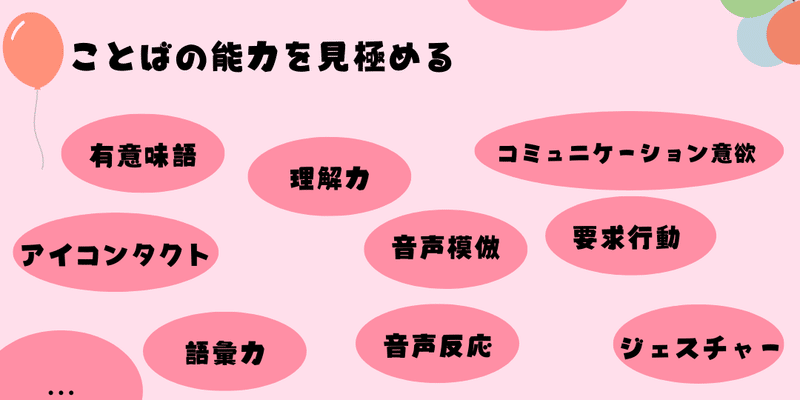

ことばの能力を見極める

まず始めにどこまでことばの能力を有しているのか確認しましょう。

ことばの能力と言っても無数にあります。

例えばことばをどれくらい話すことが出来るのか?ことばの理解力は?コミュニケーション意欲はどれくらい?など

「これってことば関係あるの?」」と思うようなことも実は必要だったりします。(アイコンタクトや指差し、模倣など)

もしアイコンタクトや指差し、模倣が少なく感じたら、これらの練習を始めていきます。

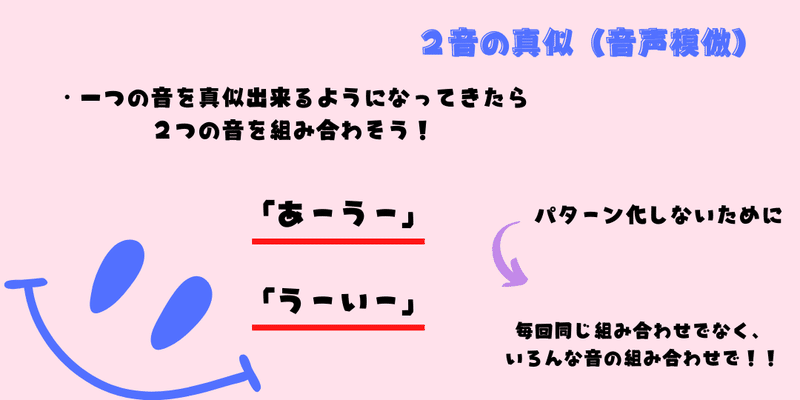

そして音声模倣。つまり一つ以上の音を真似して言えるようになってきたら、教えることばを考えていきます。

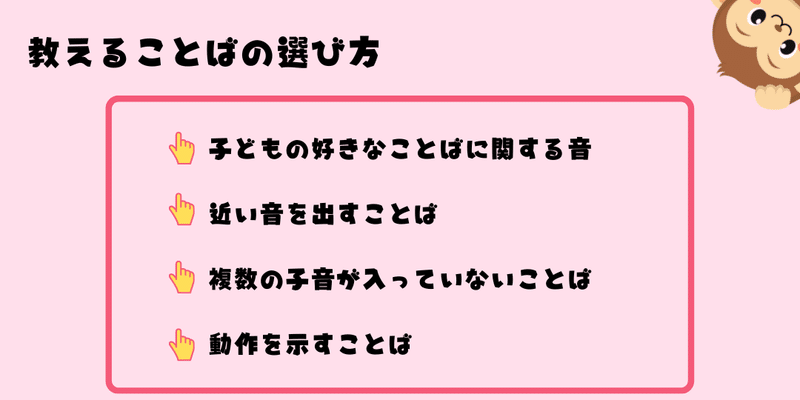

そして教えることばというのは以下の通りで考えていくことが多いです。

子どもの好きなものに類する音

例えばボール遊びが好きで「ば」と真似して言えるのであれば、実際のボール遊びを通しながら声かけして伝えていきます。

必ずしも好きなものの音を完璧に練習する訳ではありません。子音や母音のいずれか、ことばの数が同じであれば良い手がかりとしてことばの練習を進めることが出来ます。

例えば「バ」と真似して言える子どもがボール遊びを好む場合は、手掛かりとして使うことが出来ます。

遊び方は至って簡単。

①「バ」と言って音声模倣が出来たらボールを転がす

②「ボ」と言って音声(バ行)を発したらボールを転がす。

→正しく「バ」と言わなくても構いません。

③「ボール」と言って音声(バ行)を発したらボールを転がす。

まずは①〜③のようなやりとりから始めていきましょう。やりとりの中から「バ」以外の音を発するようになったり「もしかして"ボール"って言っている?」とニュアンスで感じられるようになることが多いです。

※「なぜ「バ」は言えているのにボールなの?」と感じるかもしれませんが、同じ子音のことばを教えていくとイメージしてみましょう。同じ子音のことばであれば、やりとり遊びの中から自然な発話を身につけることが出来ます。もちろん「バ」のつく好きなものを伝えても構いません。

もし「ば」のように単音(一つの音)でのことばが続くのであれば、音声模倣(2音以上)の練習も必要となるかもしれません。

近い音を出していることば

例えば「あ」という音を発することが出来る場合、「あか」「あお」の色を伝えることが一つの方法としてあります。

特に「あお」という音は母音のみのことばのため発音しやすいことばです。

もしボール遊びが好きだったら青いボールを使ってみたり、青い箱の中に玩具を入れておいて「あお」と言えたら渡すというやり方もあります。

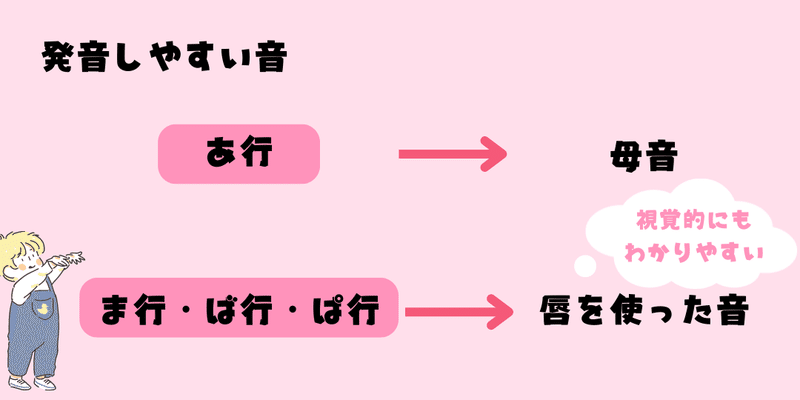

子どもにとって発音しやすい音として

あ行(母音)

ま行、ぱ行、ば行(唇を使った音)

これらの音は真似しやすく、唇を使った音は視覚的にもわかりやすくお勧めです。

複数の子音が入っていないことば

日本語は母音または子音、子音+母音の組み合わせで成立しています。

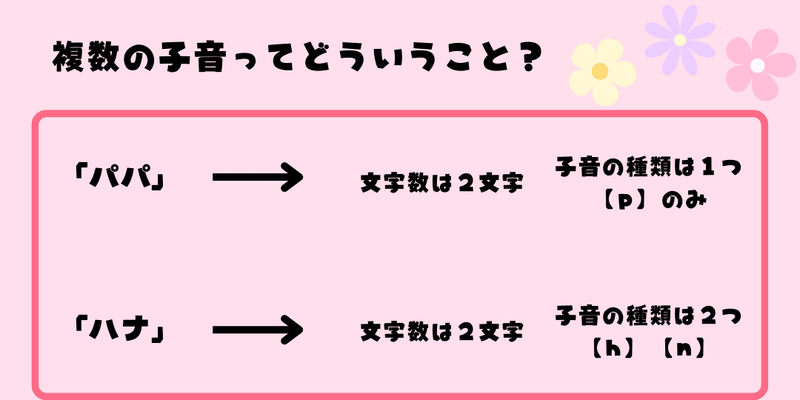

複数の子音とはどういうことかと言うと

ことばの音が長くなればなるほど子音も増えてきますが、ここでは子音の種類が多いという解釈をしてもらえればと思います。

例えば「パパ」ということばは文字数は2文字ですが、子音の種類としては【p】という子音が一つのみです。

一方「ハナ(花)」ということばは文字数2文字ですが、子音の種類としては【h】【n】の二つ。

子音そのものは構音動作(発音に必要な動き)が複雑なため、2つ以上の子音では1つのみの単語よりも操作が難しいです。

そのためまずは子音が一つのことばを中心に選択することが多いです。

子音が一つの単語というのは幼児語やオノマトペのようなことばでよく使われます。

これらのことばは同じ音を繰り返していることが多く、子どもにとって聞き取りやすく伝わりやすいことばと言えます。

動作を示すことば

より身近なことばが習得にピッタリなのですが、「りんご」「いぬ」「スプーン」など目の前のものに限定する訳ではありません。

これらの物の名前だけでなく動作を示すことば(以外動詞)も教えて行きましょう。

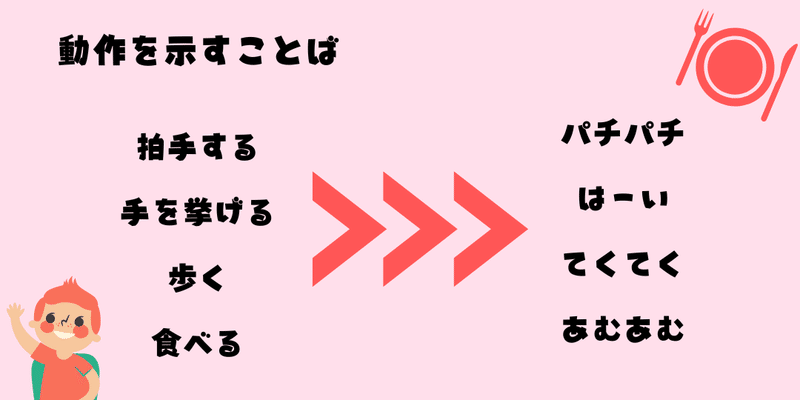

動作を示すことばは、「拍手する」「手を挙げる」「歩く」「食べる」など。

動作を示すことばは生活上必要不可欠なことです。例えば”りんご”という果物があります。

みなさんが目の前にりんごがあったらどうしますか?

掴みますか?食べますか?

掴む、食べるというのは全て子ども自身が行うものです。

すなわち、必ず経験していること。

そのため子どもにとってより身近なことばと言えるのではないでしょうか。

より身近なことばというだけでなく、ものの名前だけでなく動詞も学習していくことによって2語文の獲得にも繋がっていきます。

よく言語聴覚士やことばの先生が「子どもの見ているものに対して声掛けしましょう」と説明することが多いです。

「見ているもの」と言ったら、食べ物や動物などが思いつくかもしれません。

実際にはそれだけでなく子どもの行動そのものに対しても声掛けするということも含まれるのではないでしょうか。

上で動詞の例として「拍手する」「手を挙げる」「歩く」「食べる」を挙げたのですが、実はこれらのことばは他のことばに言い換えることが出来ます。

それは

拍手する=「パチパチ」

手を挙げる=「はーい」

歩く=「てくてく」

食べる=「あむあむ」

このようなことばで言い換えることが出来るのではないでしょうか。

これらはオノマトペとも呼ば動物の鳴き声だけでなく、実際の動作や状態を示すことばとして使われることも多いです。

子どもがその動作をした時にオノマトペで表現できることば掛けがよりことばの学習に結びつきます。

オノマトペの詳細については『オノマトペってどのようなことば?』で解説しています。

動詞のオノマトペの練習として動作模倣というやり方があります。

この動作模倣というのは、大人がジェスチャー+音声で示しそれを真似することを言います。

動作模倣の詳細は『真似で育むコミュニケーション』で解説しています。

絵カードなどでは果物カード・動物カードなどたくさんあります。ことばを学習する最初のステップとして絵カードが使われることもあります。果物カード・動物カードの他に動作を示すことば(動詞カード)も使用頻度が高いです。

絵カードの使い方は『ことばを育む絵カードの使い方』で解説しています。

動詞のことばというの絵カードでももちろん学習していくことが出来ますが、実際の動作に合わせながら声掛けをすること(言葉+実際の動作)でより効率よく学習していきます。

ことばの学習と聞くとものの名前を想像しますが、それだけでなく動詞を含む言葉を実際の動作とともに伝えていくことによって学習に結びついてきます。

まとめ

教えることばの選び方は

・子どもの好きな遊びに関する音

・近い音をだすことば

・複数の子音が入っていないことば

・動作を示すことば

これらは全て子どもの発する音を手掛かりとして選定していくポイントでした。

そのため始めは音声模倣や動作模倣、コミュニケーション意欲を高めるやりとり遊びから始めることも大切です。

学習のように堅苦しい感じではなく家庭などのより自然な環境でことばを交えた関わりをすることが、ことばの習得に結びついていくかもしれませんね。